去年介紹「陳培豐《歌唱台灣》」時,在查找「本週音樂週」系列文的補充資料時,發現「林氏好」與「江文也」交情匪淺;在寫「謝雪紅」等左派傳記時,也時常見其蹤影。

很好奇一個曾在「奧林匹克」音樂比賽獲得獎牌的台灣音樂家,在歷史的十字路口,下了什麼判斷,讓他不見名於當代樂壇。

喜歡的作家「朱和之」年前出了新書:《風神的玩笑:無鄉歌者江文也》,在拜讀前希望能先了解多些,就從圖書館抱書回來了。

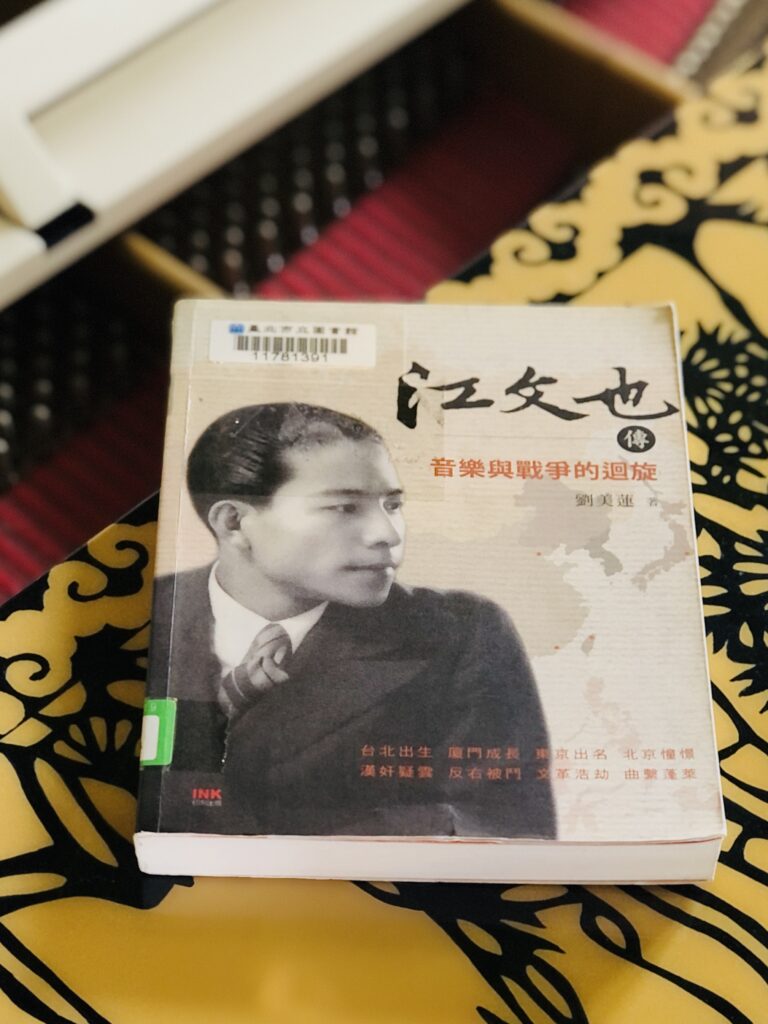

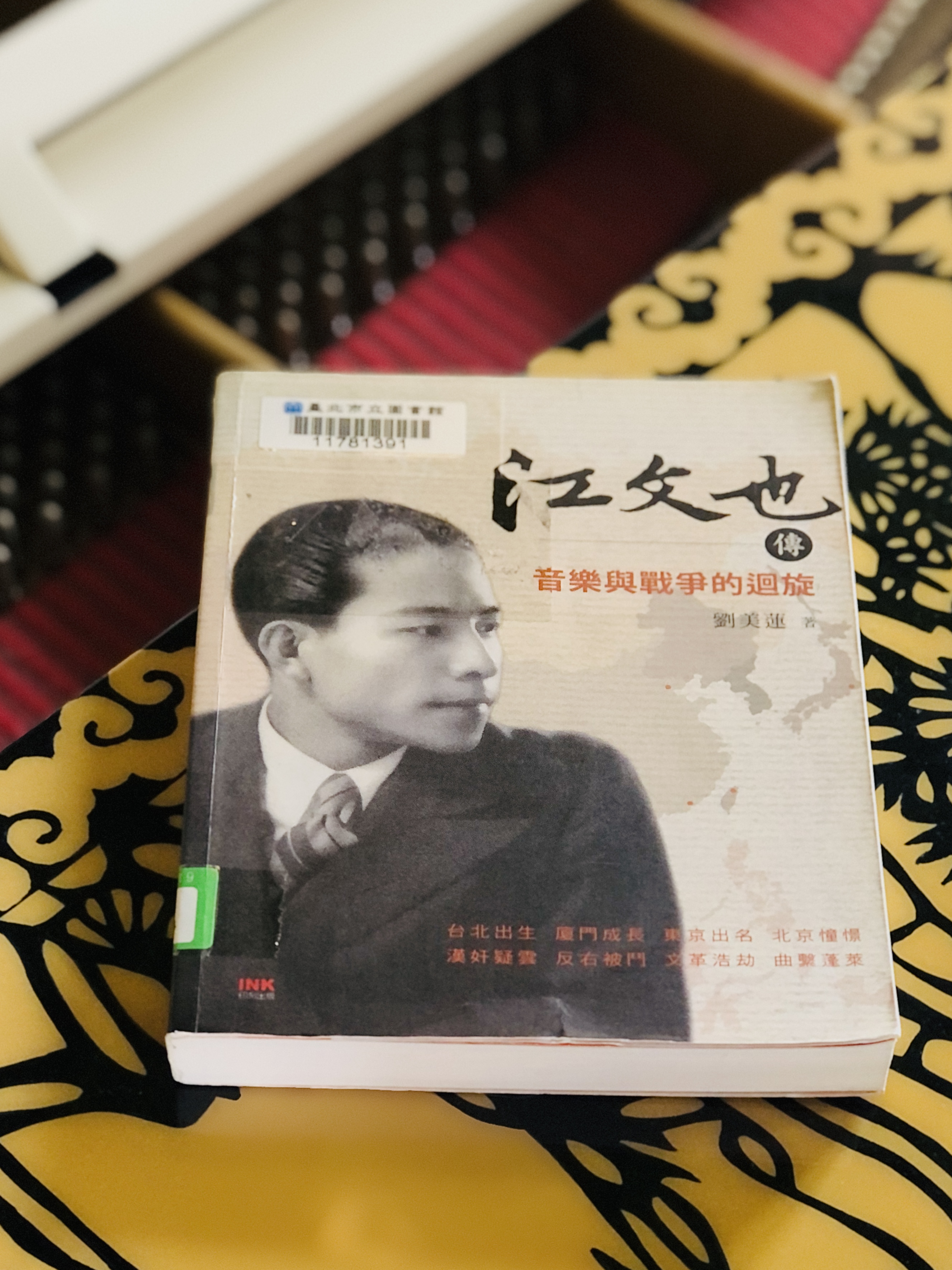

作者:劉美蓮

書名:《江文也傳:音樂與戰爭的迴旋》

出版:印刻文學

拍攝:台北中山堂

曰:「暮春者,春服既成。冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,風乎舞雩,詠而歸。」夫子喟然歎曰:「吾與點也!」

~《論語·先進》

西元1910年出生於「大稻埕」,六歲時因雙親經商而同赴廈門,後來跟著大哥到日本求學。

從小就聽著母親「鄭閨」唱著童謠,廟會「做大戲」時也不時溜到後台碰玩著弦管樂器,即使到了廈門,因為伯父們一為進士一為報社社長,家裡文人雅聚常有亂彈、南音、戲曲,在廈門的的教會裡甚至學會了「Do Re Mi」。

這樣的他即使後來因為經濟考量,而就讀「私立武藏高等學校」電氣科,卻自訂嚴謹的練習計畫,除了擔任學校合唱團指揮,仍至「公立東京音樂學校」夜間部修課。

(著名音樂家「呂泉生」,也曾受業於當時的聲樂教授-「阿部英雄」)

畢業後旋與「哥倫比亞唱片公司」簽約灌錄作品,又參加全國性音樂比賽,在「聲樂」領域表現優異,大大為殖民地爭了口氣。

他在求學時期最愛的打工,就是「抄譜」;「總譜」與「分譜」的謄抄都加強他在各聲部與樂器演奏的掌握。

後來認識日本首席音樂家「山田耕筰」,接受其指點;二度至「東京音樂學校」修習作曲,這時的他在海外歸國的教授們眼中,已是才華洋溢的新星!

1934年6月24日,「台灣同鄉會」於東京成立。

作家「張文環」與「巫永福」等文藝青年們合組「台灣藝術研究會」,江文也應邀參加,也多次發表作品於《台灣文藝》雜誌。

楊肇嘉登高一呼,希望能在暑假成立「鄉土訪問團」,在本島巡迴演出;楊肇嘉對江文也的賞識與資助,持續很長一段時間,江文也欣悅地回到家鄉,除了表演外也採集許多民謠。

(日治時期第一位官費留學音樂家「張福興」,早在1922年即採集日月潭原民歌謠,輯成《水社化番杵音歌謠》;後因「228」牽連而退隱,不問世事。)

返日後,對台灣風光難以割捨,於是作成一曲<來自南方之島交響樂詩四章>,在作曲比賽一舉獲得亞軍,並獲准進入「作曲家聯盟」。

1936年9月12日,收到來自「奧林匹亞」的獎章與獎狀。

江文也以<台灣舞曲Formosa Dance>獲選殊榮,但因為其殖民地身分,在日本毀譽相伴而來。

但無妨日本軍部對其欣賞,在1937年日本啟動「大東亞共榮圈計畫」,仿德國成立「文化映畫部」,大力內外宣;江文也銜命為軍方多部紀錄片及電影譜曲,「李香蘭」、「白光」都曾演唱過。

江文也來到中國,除了來自軍方的邀請,也是當時享譽國際的音樂家「亞歷山大·尼古拉耶維奇·齊爾品Александр Николаевич Черепнин」在中國,對文也愛護有加,希望他能創作出「亞洲」的音樂,以西方技法發揚民族精神內涵的歌曲。

在滿州國的江文也,因為受到器重而能發揮所長。

他受聘為北京師大的教授,負責音樂講習。

他來到北京的第一個秋天,就到國子監孔廟參加「祭孔典禮」,1940年3月在日比谷公會堂,親自指揮「東京交響樂團」演出--

《孔廟大成樂章》。

沒有歡喜,沒有悲傷,像東方「法悅境」似的音樂,好像不知在何處,也許在宇宙的某一角落,蘊含著一股氣體,這氣體突然凝結成了音樂,不久,又化為一道光,於是在以太中消失了。

「法悅境」為佛家語,本指聽聞佛法後,心領神會的喜悅。

在北京扎實蒐集資料,作成《孔子的樂論》,是其一生最重要的音樂成就--孔子的理想是以「禮樂」治國,與弟子的對談裡都可顯示他認為最理想的政治,就是每個人都能在好天氣好時節中,吹風、戲水、唱歌跳舞,開心回家。

江文也理想的音樂也是如此,戰爭不存在於音樂中,但純淨的美與感動,無論在哪個時代都會得到共鳴與迴響。

音樂是自然且無機的創作,對應的是宇宙內在的平衡性,不牽涉價值判斷,不帶有情緒的調節。

1942年8月,《北京銘》出版了,謳歌著「北京」的春夏秋冬;1944年,以漢文寫作《賦天壇》詩集。但對於祖國的熱愛與虔誠,並不能為他自白。

1946年1月26日,儘管向「蔣介石」獻上他最深情的《孔廟大成樂章》,仍是被視為罪大惡極的漢奸,關押進黑牢中。

十個月後在親友協助下回到台灣,又撞上228,倉皇間他只好再度離台。

1950年,「中央音樂學院」成立,江文也獲聘。

1957年,江文也被劃為「右派份子」。

1966年,「文化大革命」爆發。

你應該理解這場風神的即興演奏,在我過去不短的旅途中,是碰了不少這風神的恶作劇的。

······这五六十年是不平凡的,有勞獄,有貧困,風神的惡作劇,只是舞台上的一個場景。

······你看!不是午前燦爛的陽光正照耀著你身上的每一個細胞嗎?

1983年10月24日,留下未完的<阿里山的歌聲>,江文也隨著「風神」升天,結束後半生的苦難。

所有的不幸,在那個時代都非常相似。

「身分認同」讓台灣人在百年裡,處處設限,人人喊打。

黨需要的時候,所有個人努力都是光榮可書;黨不需要的時候,縱使是半生心血都是有意文章。

孔子那個時代,不需向誰表明心跡,以示忠誠。

每個人忠於自我,終其一身為理想奔走,縱使不為國君所重視,但滿腔熱血與才華,也不會成為日後萬夫所指的包袱。

王德威 教授在《史詩時代的抒情聲音:二十世紀中期的中國知識分子與藝術家》,舉其作品與當代文學音樂比較內涵。

看書的時候,只覺在那個年代生活是如此悲哀。

無論是228或是文革,都在一念之間,人人都可能翻黑。

精神上的折辱,或是肉體上的鞭笞,最後都難逃一死。

亂世,命不由命。

「島的記憶

日夜撫摩

無論好壞

島,謝謝」

這是江文也死前不久,留下的其中一首詩歌。

他心中愛的台灣,有沒有記得他,對他來說,也許並不重要。

但他的音樂,卻不能就此沒世。

臺灣音樂館 不時會舉辦相關活動,大家可以多加關注唷!

(https://tmi.openmuseum.tw/muse/digi_object/c12892f30c120f21d3edd3639be7f629)

篇幅有限,就沒有介紹他的兩個妻子:「瀧澤乃ぶ」、「吳韻真」。

有機會的話,再多作補充;那我們下一本書見囉!

1.子路、曾皙、冉有、公西華侍坐。

子曰:「以吾一日長乎爾,毋吾以也。居則曰:「不吾知也!』如或知爾,則何以哉?」

子路率爾而對曰:「千乘之國,攝乎大國之間,加之以師旅,因之以饑饉;由也為之,比及三年,可使有勇,且知方也。」夫子哂之。

「求!爾何如?」對曰:「方六七十,如五六十,求也為之,比及三年,可使足民。如其禮樂,以俟君子。」

「赤!爾何如?」對曰:「非曰能之,願學焉。宗廟之事,如會同,端章甫,願為小相焉。」

「點!爾何如?」鼓瑟希,鏗爾,舍瑟而作。對曰:「異乎三子者之撰。」子曰:「何傷乎?亦各言其志也。」曰:「莫春者,春服既成。冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,風乎舞雩,詠而歸。」夫子喟然歎曰:「吾與點也!」

三子者出,曾皙後。

曾皙曰:「夫三子者之言何如?」子曰:「亦各言其志也已矣。」曰:「夫子何哂由也?」曰:「為國以禮,其言不讓,是故哂之。」「唯求則非邦也與?」「安見方六七十如五六十而非邦也者?」「唯赤則非邦也與?」「宗廟會同,非諸侯而何?赤也為之小,孰能為之大?」 ~《論語·先進》

2.曾經被譽為天才,後卻被貶為「漢奸」「共匪」「右派分子」的音樂家・江文也――試探《孔子的樂論》背後的故事

橫跨三國「江文也」姓名演義【發表】台北愛樂2022年4月

外文拼音姓名引發熱議

一場音樂會的文宣,爆發音樂家姓名外文拼音的熱議,提升了宣傳效應。

江文也(1910-1983)這個名字出現於1932年3月25日曲盤發售會,東京Columbia唱片公司78轉SP蟲膠發片,歌手本名江文彬,被簽約係在二週前,他於「武蔵高等工科学校」畢業典禮當天下午的試唱。(註:2010年之前資料常誤記為「武蔵野工科学校」,蓋因台灣音樂人多出身於「武蔵野音楽学校」。1980年代,只有旅美韓國鐄教授一人正確書寫。)

唱片快速發行,乃因係「國策時局歌曲」(愛國歌曲),讓江文彬/殖民地台灣22歲二等國民,欣喜若狂的是:A面單曲山田耕筰作曲,B面單曲古賀政男作曲,前者是古典首席,外號「樂壇大御所」,後者是流行歌壇首席。阿彬仔踏出音樂事業的第一步,就首唱當紅作曲家的歌,一定要取個閃亮的藝名,他考慮二款母語能夠同步發音的Bunya Koh,漢字江文也。

台灣舞曲

上述外文拼音的討論,陌生網友點名筆者回應,事忙,僅簡單留言。今本文將依【國際著作權法之姓名表示權】,呈述歷史資訊,首件要事,江文也參賽1936 Berlin Olympics,獎狀所示名字是Bunya Koh,國籍是Japan。

1937年,七七事變,日本佔領北京,半年後,殖民地二等國民江文也被軍部指派,擔任「北京師範學院」教授(聘書:1938年4月25日起)。課餘,因為英文流利,應「駐北京美軍單位」邀請主持音樂欣賞等等講座。他學習北京話之後的外文簽名是Chiang Wen Yeh,1948年由教廷發行的《聖詠作曲集》,係「全世界首部中文聖詠」,封面和內頁署名都是Chiang Wen Yeh,1947年英文信也如此(2021年出土)。

因此,他辭世之後,國人所見的Jiang Wen Yeh或是Jiang Wen Ye(少了h),若是近代拼音,也非其本人之簽名。因此,日本繼承人稟照【國際著作權法之姓名表示權】,再遵照1936年江文也本人在日本加入「著作權協會」的註冊姓名Bunya Koh,敦請所有使用其著作之人依照『國際法』辦理。

國立台灣交響樂團NTSO發行的雙CD【聽見台灣的聲音:江文也作品集】(簡文彬指揮江文彬),中英日文的解說冊與CD圓盤,皆使用Bunya Koh,除了符合姓名表示權,也尊重著作倫理,彰顯著作人格權。

「Bunya/文也」是日語名字,亦是阿彬仔第一母語/台語的發音。阿彬仔誕生於1910年端午節,出生地是台北大稻埕,這是日本時代全台灣最繁華的商業區,江父經營船務與貿易,業務除了日本,就以廈門最繁忙,因此舉家遷居廈門。江家三兄弟就讀廈門「旭瀛書院」,這是台商為子弟創辦的中小學,台灣總督府直營且指派日本人任校長。

日本手時代

福建人稱廈門、福州…等大都市的1938年至1945年終戰,為「日本手時代」,台灣總督府協助日本軍隊、在福建沿海擴充勢力,辦報紙、建電信局、醫院、銀行…,雖無殖民統治之實,卻擁有掌控政治與經濟利益之手。「台灣籍民」享受與日本人同等待遇,「台商」人人賺錢笑哈哈!交通上,由於輪船改良,下午從基隆出海,隔天早上就到廈門,航行時間等同基隆到高雄,以致許多台北人每週或隔週往返廈門。反而是基隆到高雄的船隻較小,海象差,航班也很少。

江文也在廈門讀小學六年,轉到日本讀中學時,自我介紹:「我是台灣來的阿彬仔」,以致日後,他的中學同學們都不知道報紙上得獎的江文也就是江文彬,他的日記與書信皆稱自己台灣人,廈門風情的寫作(音符與文字)卻極少,顯示廈門的台灣風華超越福建風華!

東京愛樂交響樂團

2020東京奧運籌辦期間,「東京愛樂交響樂團」曾被邀請擔綱演出,但因隔年更換製作單位而未現身開幕式。「東京愛樂」前身於1911年在名古屋創立,係日本最古老的管絃樂隊。1938年遷移至東京,改名「中央交響樂團」,1941年改名「東京交響樂團」,1952年改制為「財團法人東京愛樂交響樂團」,悠久的歷史背景與實力,倍獲肯定,曾與台灣上揚唱片合作錄音《台灣四季》等CD。

前述1938年「中央交響樂團」(非戰後北京之同名「中央交響樂團」),由德國人Manfred Gurlitt(1890-1972)指揮,錄製了江文也《台灣舞曲》蟲膠78轉SP唱片,上下兩面八分鐘,由「狗標Victor」唱片公司於1940年春天發行,也銷售至滿洲國。

「中央交響樂團」改名為「東京交響樂團」後,同樣由Manfred Gurlitt指揮《孔廟大成樂章》錄音,仍由「狗標Victor」於1940年冬天發行蟲膠曲盤。此曲長33分鐘,需要兩張曲盤四面來容納。這是江文也1938年到北京就任師範學院教授,數度赴國子監孔廟,聆賞春祭、秋祭之後,將古樂重新編作成西式管絃樂的大曲,榮獲「東京放送局」做「亞洲廣播」,以彰顯日本推崇孔子、尊揚儒學的文化戰略思潮。

師徒琴緣

《台灣舞曲》參賽1936 Berlin Olympics,初賽讀譜,複賽由「柏林愛樂」於6月11日演奏(期待有留下錄音)。這一天,無法親赴柏林、尚未成名的26歲江文也,因為二等國民的身份總被欺負,落寞在東京過生日。同一天過生日的是72歲的「柏林奧運音樂總監」Richard Strauss,兩人類似古代的主考官與考生,在1936年結下未曾謀面的歐亞師徒生日琴緣。

所幸,江文也與俄羅斯作曲家Alexander Nikolayevich Tcherepnin(1899-1977、中文名/齊爾品)結緣,師徒情誼從東京、北京、上海到二戰後的巴黎通信,兩個Pin的故事令人動容。

話說文也本名文彬,台灣小名叫阿彬仔,他13歲到日本就自稱:「我是台灣來的A-Bin-A」,長大依然調皮的阿彬跟恩師說:「我是台灣的Bin,你是俄羅斯的Pin,家人叫我A-Bin,你也是A.Pin(Alexander Tcherepnin),真是前世有緣喔!我就叫你Dear Pin或A.Pin」。不過,寫信的時候,阿彬還是尊稱恩師:我親愛的大師。

俄羅斯人名有許多Pin,聲樂家/世界歌王F.Chaliapin(也是A.Pin)1936年春天到東京演唱,入住帝國飯店,同鄉齊爾品也住這兒,帶著徒弟阿彬仔,獻唱創作曲《台灣高砂族之歌四首》,歌王讚賞:「你是聲樂家也是作曲家」!

Coda

東奧曾表演的Kabuki,早在30年前,也曾有近代改編、衍作等著作權爭議。華人漢名的外文拼音,原屬小事一樁,許多人自身也會更換拼音,但事涉「尊重」東京江夫人與繼承人,以及著作權協會,呼籲台灣人、中國人理該遵循國際法之著作人格權。另外,授權事宜有家屬私誼情事,不宜公開,歡迎諮詢「台北音樂教育學會」taipeimusic2005@gmail.com鄭秀慧總幹事,因事涉著作權倫理,婉辭電話諮詢。

前述,帝國飯店曾為世界歌王調製「Chaliapin牛排」,八十幾年來都是「招牌菜」,如此對大師的尊崇應無「姓名權」之議。至於阿彬仔的姓名,若非一生橫跨三國,迴旋於台灣、日本、中國的戰爭烽火,應也無如此議論,如此多款色彩吧!

(作者曾任MÜST音樂著協董事)